2022年7月15日

ちょこっと音楽理論 ダイアトニックコードその3

過去の記事はこちらから。

ディグリーネーム

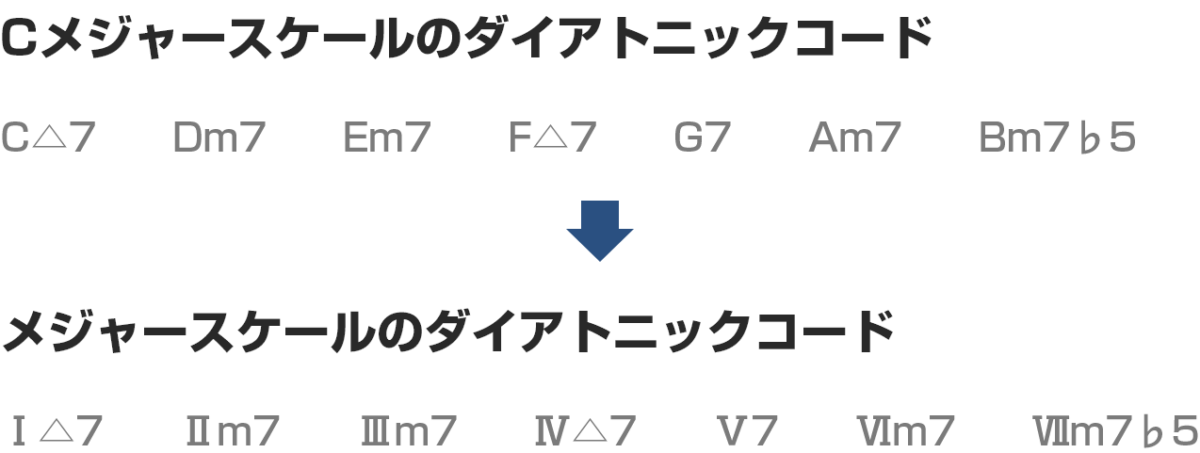

前回まででCメジャースケールのダイアトニックコードを説明しました。

主音(1度)、3度、5度、7度で4つの和音とし、主音からの位置関係でコード名が決まるという話でした。

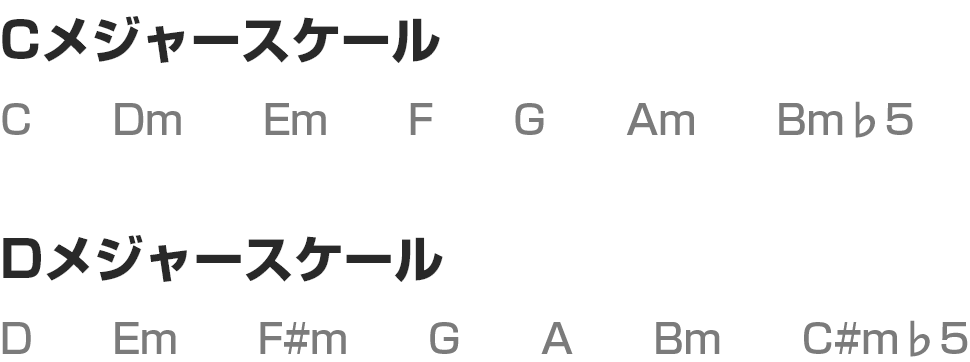

下の画像がCメジャースケールのダイアトニックコードです。

Cメジャースケールにおけるダイアトニックコードの種類は、Cだけでなくすべてのメジャースケールで同じになります。

上図のようにⅠ△7のように表します。ローマ数字は度数を表しています。

このように度数によるコード表示のことをディグリーネームといいます。

ディグリーネームを使うと、スケールの1~7度の音を把握していると、すぐにコードがわかるというものです。

これはメジャースケールはメジャースケールのディグリーネームがありますが、マイナースケールにも同様にディグリーネームがあります。

スケールについて

メジャースケールのディグリーネームを活用して、Cメジャースケール以外のメジャースケールとそのダイアトニックコードを見てみます。

このためにはスケールについての知識が必要になりますので、簡単に説明します。

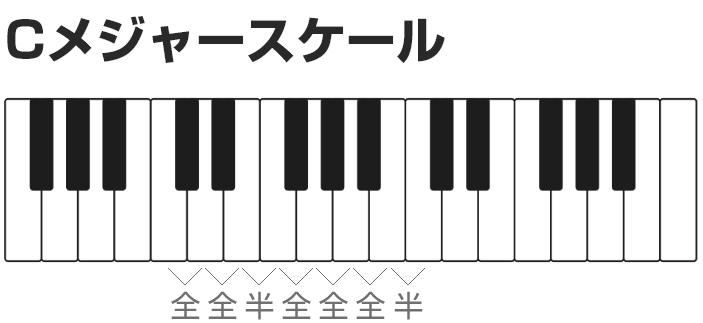

Cメジャースケールは一番始めに説明したとおり「ドレミファソラシド」です。

この時大切なのはやはり位置関係です。1度から2度、2度から3度と言った7つプラス1オクターブ上のド(1度)までの位置です。

メジャースケールは上図のようにド~ドまでが

全音(黒鍵あり)

全音(黒鍵あり)

半音(黒鍵なし)

全音(黒鍵あり)

全音(黒鍵あり)

全音(黒鍵あり)

半音(黒鍵なし)

となっていますので「全全半全全全半」と言います。

他の音を主音にした時も、同じ位置関係の鍵盤を押さえればメジャースケールになります。

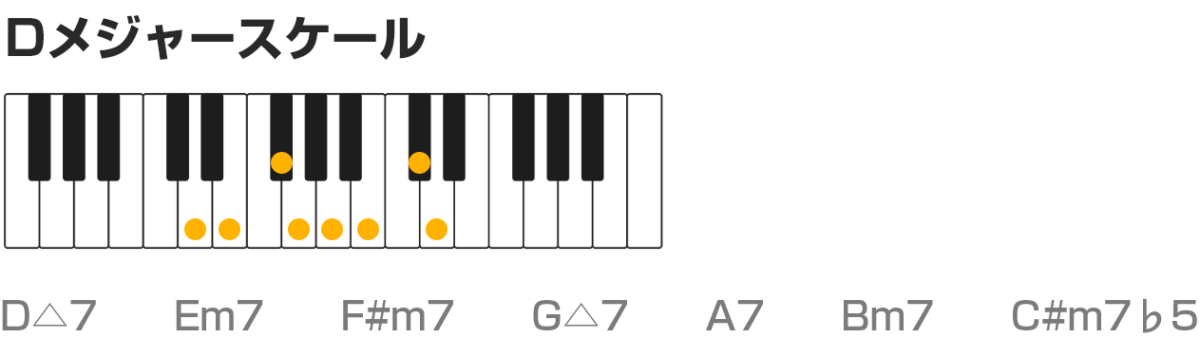

レ(D)を主音にしたときのメジャースケールが下図になります。

そして、ディグリーネームにそってコードを入れると上のようなダイアトニックコードになるということです。

トライアド

ダイアトニックコードはこれまで4つの和音で説明しましたが、トライアド(3和音)という考え方もあります。

これは単純に7度の音を省いて和音を形成する方法です。

こちらのほうが簡単ではありますが、ダイアトニックコードの仕組みをトライアドだけで覚えると、他の理論との連動に欠ける部分が多くなるので、あくまで簡易版くらいで覚えたほうがいいと思います。

また、トライアドで出てくるコードは、もちろんそのまま作曲で使うこともできます。つまりド(C)を主音としたメジャースケールの曲の場合、

C△7、Dm7、Em7、F△7、G7、Am7、Bm7♭5

以外に

C、Dm、Em、F、G、Am、Bm♭5

のコード進行で曲を作っても違和感がないということです。

下の図はCとDのメジャースケールにおけるダイアトニックコードのトライアドです。

今回はここまでです。

次回でダイアトニックコードは最後になります。

概念や仕組みについてはすべて書いたので、最後にマイナースケールのダイアトニックコードについて記述して終了です。

コメントを書く